| そんな飽きやすかった少年が、30歳の頃から始めた骨董蒐集には、思いがけない執着と拘りをみせたのである。その頃

、こんな川柳を創っていた。

「蛸唐(たこから)を買って家計の足を喰い」

「蛸唐」とは、古伊万里の「蛸唐草」の文様の器のことで、ネットで調べたら以下のようにあった。

唐草文様の一種。渦状に巻く蔓(つる)の外側に、葉を簡略化してつける。それがちょうど蛸の足の吸盤をおもわせるところから俗に蛸唐草文様とよばれる。中国宋時代の磁州窯の作品に古い例がみられる。

私と家人は、蒐集に弾みが付いて来ると、まずは、古伊万里の器に執着を持ったのだった。あのお宝鑑定団の中島誠之助さんのお店、骨董通りの「唐草」で、家人の友だちの綾さんが購入してプレゼントしてくれた蛸唐草の平皿は、今でも大切に使っている。もちろん、こうした陶器の器類だけでなく、ガラスもの、アート作品、生活雑貨等々、正に、わがショップにある品種を、それこそ気に入るままに、あれこれと買い集めたのだった。

「お宝自慢」としてこうして書き始めてみると、それは、買い求めた時の、出会いの場所、熱い思い、喜び、そんなものの「想い出まくら」なのである。

あの頃は通人のまねをして

わけありな顔をして

お宝を買った

そういえば 仏像など

買う気になると やめろよと

取りあげてくれたっけ

ねエおまえ あの頃の

楽しかったことなんか

話そうよ 話そうよ

こんな日はあの頃の浮かれた夢を

ひとつずつひとつずつ想い出しそう〜♪

そして、最初に思い出したのが、ニューヨークのティファニーで求めたガラスの水差し。これは、アサヒビールの仕事で初めてニューヨークに出張した時、購入したもの。オードリー・ヘップバーンの「ティファニーで朝食を」の舞台、ニューヨーク五番街にあるあのティファニーである。店に足を踏み入れた時、得も言われぬ興奮を覚えたのを今でも思い出す。

1階で、ティファニーで一番安いシルバー製のボールペンを買い、アンティークなエレベーターで2階へ。ここには、陶器とかガラス製品がズラリと並んでをり、それこそ気の遠くなりそうなプライスのものから、私でも買えそうなプライスのものまでが素敵にディスプレイされていた。そんな中から1個の水差しを選んだ。確か50〜60ドル位だったと思う。こんなプライスで、気に入った1品が購入出来たのが、まるで夢のようだった。今でも水割りを飲む時は、よくこの水差しを使っている。

次はCM撮影で出掛けた南仏ニースの骨董店で見つけた2個組のガラス器。お店の名前は「BQUE

DE PORTUGA」。榎木孝之さんで撮っていたビールのロケが雨降りでOFFになった日に購入と日記には書いてあり、オリエンタルなアンティークを多く扱っている店だったとも記されていた。

この時のカメラマンは、横須賀功光(のりあき)さんで一緒に蚤の市などにも出掛けて行ったのを覚えている。このビールのCM、その前年は渡辺謙さんでロスで撮り、その時は、横須賀さんとお正月のOFFを利用してラスベガスにご一緒したのだった。ラスベガスでは、ルーレットもポーカーもスロットルマシーンも負けっぱなしだったが、ニースではスロットルマシーンで可愛く1万円ほど儲けたのを記憶している。

小田原界隈では、箱根宮下の富士屋ホテルの前にある大和屋での購入が多く、小田原城の天守閣広場に出た骨董市や、飯泉にあった「伊陶」という骨董店、京都の新門前などでも何点か購入したものだった。

こうした蒐集趣味は、やはり親父の影響もあったのだろう。親父の残した未発表の「自叙伝」のノートに、「登龍硯」という古端渓(こたんけい)の名品を手に入れた時の逸話が書かれてあった。

古伊万里長皿5枚組 小皿5枚組 箱根・宮下「大和屋」にて購入

李朝鉢 大雄山に行った帰りに、小田原・飯泉「伊陶」にて購入

まずは、古端渓についての解説であるが、ネットに次のように出ていた。

端渓と呼ばれる端硯の産地は、古くは端洲と呼ばれた広東・肇慶〈ちょうけい〉市。硯を産する地域は、爛柯(らんか)山の端渓沿いの一帯。【端渓硯と呼ばれる所以】その他北嶺山の一帯。端渓硯がいつ頃から世に出てきたのかと言うと、種種の文献から「唐代」には広く流布していたと言われている。

いわゆる古端渓と呼ばれる端渓硯は清代に全盛を迎え、工芸美術品となり実用の硯というよりも愛玩品、書斎に飾る鑑賞品となってしまった。しかし、水厳は嘉慶年間に石が尽き閉鎖。その他の端渓硯石も石が尽きたり土砂崩れで採掘を中止したりで産出量は激減したと言われている。ほぼこの時点で古端渓と言われる端渓硯の産出は終わりとなった。

それでは、改めて親父の「自叙伝」より、「登龍硯」の逸話を。

城東高校在職中(その頃、親父は高校の書道教師をしていた)女生徒の一人が変わった硯を使っているのが目についたので授業の後、その硯を借りて家に持ち帰り、すっかり洗硯してみると正しく端渓硯である。

生徒が習字に使うのには勿体ないと思い、生徒の実家を訪ね、その話をして、私に譲渡して欲しいと言ったところ、先生が良かったら差し上げますとのこと。職務を利用して入手することは良心が許さないので相当価格で譲渡を受けたが、まだ私にも鑑識眼がないので有識者を探していたら、横浜に佐藤甲岳先生がいる。あの人なら鑑定眼が優れていると聞いたので、横浜の磯子に佐藤甲岳先生を訪れ、鑑定を依頼した。先生はその硯をためつ、すかしつ見て居られたが、これは古端渓の水巌で大体明代の作で、350年前後のもの。彫りもいいし石色もいい。掘出物だとのことだった。

その後、甲岳先生より横浜に硯養会の会合があるから出て来ないかとの薦があったので、その会に列席。陳列された硯の名品について先生の説明を聞き、一面毎に直接手にとって鑑定眼の培養に努めた。その席で先生に師事することにし、以後、研究会に出席し、硯石学を修め鑑定の資とすることにした。先生曰く、「眼識を高めるには優秀な良硯を数多く感得することだ」と。

甲岳先生は古硯鑑定の第一人者、坂東観山先生(硯の研究で中国に20数年間過ごされた)の直門で、鑑定眼は観山先生より一歩先に進まれたる感あり。名硯蒐集には苦心を重ねられたようで、毎夜、硯を抱いて布団に入り、手に触れる触感で良否を識別する勘を養うといった話をよく聞いたものだった。当時、先生が収蔵しておられた名硯逸品は40数面あったと記憶している。その中に「登龍硯」という宋端渓の逸品があった。

この「登龍硯」が自己薬籠中のものになったならと野心を抱き、そのことを先生にお願いしたところ、どうして「登龍硯」を好むのかとの問い。そこで、私は、辰年生まれなので、辰は龍なりで、八頭の龍が昇天する如きその彫りと、裏面の蝦蟇(がま)の運気が将来を象徴するような気がし、この硯に魅せられたと応えた。

すると先生は、君もなかなか厚かましいな、普通なら僕の蔵品のうち二級どころで結構ですからと言うのだが、君は蔵品中の逸品を強請(ねだ)るとは、いい度胸だ。この「登龍硯」は、師・観山先生が非常に欲求されていたものだが、利のためには応じられぬと手放さなかった。(当時、観山先生の箱書きのあるものは、真価以上に取引された実際を見ている)でも、君のその度胸と、書家としての真摯さに打たれた。君は良い硯を持つ資格があるから分けてやろうと仰ってくれたのである。

甲岳先生は、優雅な風格の中に一徹な気性のある人で、金を山と積んでも硯を持つ資格がないと判断されると駄目だと言って譲らない真の愛硯家だった。そんな先生に君は硯を持つ資格があるからと言われた時は本当に嬉しかった。が、さて、値段である。この硯は、時価15万以上はする。

が、君にそれだけ出せとは言えないから、自分が入手した時の価、6万円と、台蓋を新調したのが6千円だったので6万6千円でやろうということだった。(当時の貨幣価値からするとその10倍位の値段とみて良いだろう。6万6千円は、66万円位と換算できるのではと思う)が、その時の私には、それだけの貯えさえなかったので、正直に現状を申し上げたところ、先生も名硯入手には苦労された由、君が出来た折、出来ただけ送金してくれれば結構だから持って行きなさいと「登龍硯」を渡された。

私は天にも昇る気分だった。それからというもの、生活費を切り詰めて送金したのであるが、完済するのには3ヵ年を要してしまった。が、その間、一度でも督促がましいことは言われなかった。甲岳先生の慈愛の深さに、唯々頭の下がる思いでいっぱいである。

とあった。なかなかいい話である。私がまだ小学生の頃のことである。親父が書道のお稽古の後、自分の門下生に硯の薀蓄を語りながら「登龍硯」を見せていたのを覚えている。確か、毎年、歳暮に必ず小田原の蜜柑を甲岳先生に送っていたのも記憶している。こんな子供の頃の体験が、巡り、巡って、私を骨董蒐集に走らせたのかも知れない…。

「登龍硯」のことの他に、親父の「自叙伝」で、私が、とても気に入っている話があった。それは、「皇甫君碑」の原拓のことと、岡本静慮という画家との落款印(らっかんいん)に関する話で、これは、まだ、私が小学校に入る前で、お花畑という海のすぐ近くの町に住んでいた頃の逸話だった。

お花畑(現在小田原南町)には、有名人、文人、風流人の住居が点在しており、私に近しい方では尺八で有名な吉田晴風師令室の生田流筝曲家元の京子師(晴風師は1950年(昭和25年)に逝去されたが、京子師から家元筝曲免状の揮毫を依頼され京子師晩年まで揮毫を続けた)が居られた。

そして、明治の元勲田中光顕の別邸があり、その西近くに陸軍幼年学校長だった大島中将の子息環氏も居られ、時々拙宅に寄られ書談を交えた。そんな時、皇甫君の原拓があるから見にお出でと云われたのでお伺いし拝見した。

正しく三監本の原拓で実に精拓な逸品であったので、これを拝借して自宅の床の間に掛けじっくり鑑賞することができた。市販の法帖しか見なかった眼には皇甫君碑は線は強いが潤いに足らないと批評があるが、この原拓に眼を通して、その評者が原拓の逸品に接しない故の批評であると痛切に感じた。原拓を観察すればするほど峻跋な中に自ずと迸(ほとばし)る潤いを見逃すことができない。

で、一ヶ月ほど借用していたのだが、余り長くなると失礼と思い返却

しようと話をしたら、君が好むなら譲ってやる。自分が死蔵するより書家の君に役立った方が有益だからと、その他に一点、比田井天来の肉筆手本があるのでこれも一緒に譲ろうと云われたので、喜んで譲渡を願い、今も家宝として大切に所蔵している。

比田井天来(ひだいてんらい)

(1872―1939)

Yahoo!百科事典より

書家。名は象之、字(あざな)は万象、子漸、天来は号で、江鳥と通称し、鴻(こう)と署名した。長野県北佐久郡の人。早くから上京、二松(にしょう)学舎で漢学を学んだ。やがて書を日下部鳴鶴(くさかべめいかく)に師事、その感化によって碑法帖(ほうじょう)多数を収蔵し、深い造詣(ぞうけい)があった。

古典臨書の研究を重ねて、新しい書の理念、独自の書風を確立、書壇に革新の風を吹き込んだ。彼の書道芸術社には彼を信奉する多くの若者が集まり、上田桑鳩(そうきゅう)、桑原翠邦(すいほう)、手島右卿

(ゆうけい)ら、以後の書壇を牽引(けんいん)する逸材が巣立った。

また、書学院を創立、法帖類の刊行は書道界に大きく貢献するものであった。東京高等師範学校講師、文部省習字科検定委員を歴任。仮名の尾上柴舟(おのえさいしゅう)とともに帝国芸術院会員に推挙(1937)された。『学書筌蹄(せんてい)』『天来翁書話』などの著作がある。夫人の小琴(しょうきん)は仮名、子息南谷(なんこく)は前衛の書家である。[執筆者:尾下多美子]

同じ、この頃、早川に岡本太郎(号静慮)という画家が居られた。静慮さんは、有名な日本画家、岡本秋暉の孫、書の岡本碧巌の子で、アメリカに洋画の研究をするために15、6年も行っていたとのことだった。

岡本秋暉 (おかもと・しゅうき

1807 - 1862 文化4年 - 文久2年)

(骨董古美術「更級」のWebサイトより)

岡本秋暉は晩年、秋翁とも号していました。大変にお酒の好きな人で逸話も多く、小田原の生んだもっとも誇るべき画家と言われ、幕末の記録も残ってはいるものの、その存在は伝説的で不明なことも多い。

岡本秋暉の描く極彩色の花鳥画は、花鳥画の世界に於いて、他の追随をゆるさないとまで評価され、花鳥画の世界に多くの名品を残しましたが、生前からの評価も高かったため、江戸時代当時すでに、岡本秋暉の偽作を専門に手掛ける偽作者もいたと言う、当時からの評価・人気の高さを想像させます。

又、清貧を通した岡本秋暉は二宮尊徳(金次郎・金治郎) との交友もあり、岡本秋暉が障子の隙間から観察して、二宮尊徳の肖像画を描いてゆく話しは有名です。

岡本碧巌(おかもと・へきがん)

江戸の人で、名は隆徳、号を碧巌と称し、小田原藩に仕えた南画家岡本秋暉の長男で、荻野山中藩に仕えて能筆を称され、維新後は陸軍の大尉となるが、退役して読書と書道三昧の生活を送った書家で、若い時は顔真卿風の楷書を得意とし、後年は自由枯淡の書を残している。尚、彼は、皇居広場に在る楠正成銅像の銘文の揮毫者でもある。

|

|

その岡本さんが、落款印を刻してくれと尋ねられた。聞けば彼の地では署名(サイン)さえすればいいが、日本では落款印がないと信じてもらえないから彫って欲しいとのことだった。

「どの位で出来るか」の問いに、「一顆、三百円で作りましょう」と答えたところ、「三百円は出し切れないから百円でやってくれ」と云う。そこで、私は、「三百円以下では絶対に彫らない。三百円が出せないなら只で彫りましょう」と云った。「仮に百円で彫ったとしたら、貴方は印を用いる度に、これは百円だから、百円だからと安易に使われたのでは印が泣くと同時に芸術価が低下する。貴方も芸術家なら私も芸術家だ。

その位のことはお解りいただけるでしょう。だから三百円出せないなら只で彫りましょうと云うのだ。 只の価値は無限大だから…」「でも只では気の毒だから」「気の毒とお思いなら貴方の描いた一枚の絵と交換しましょう」「私の絵はいつ描けるか分かりません」「誰が期日を付けると云いました。一年先でも二年先でも貴方の描けた時で結構です」ということでけりが付き、落款印を彫ることになった。

その後、再び来られ、今、一顆彫って貰いたい字句は、「正美、秋暉、碧巌 而 静慮」と、古い印材を持参し、改彫して欲しいとのこと。尚、画面に朱色が強く出ないように彫ってくれとの注文。そこで朱文で極めて細目に仕上げて持参した。が、その翌日、刻字が異なっていると云ってきた。どこが違うのかと聞くと秋暉の「秋」が異なっているとのこと。

字が異なっているなどと云われては書家の面目丸つぶれだ。「秋」は篆隷体では転移文字といって「火」が左で「禾」が右にすることが往々にしてあるのだ。「貴方は如何なる出典によりて異なると云うのか、それを裏づけする証拠をお聞かせ願いたい。間違った字を彫ったと云われては書家の面目が立たないから」と詰問し、辞書で篆隷体の転移文字の「秋」を示すと、文字に対し浅学故申し訳ないと素直に詫びられ、それからは更に親しく交際するようになった。

岡本老は、早川の海岸へ出ては波の変化を研究され、朝の波、昼の波、夕べの波、晴れの日、曇りの日、雨の日、風の日、それぞれの波のうねりの変化の多岐に渡る様を見るにつけ、まだまだ勉強が足りないと云っておられた。それを聞き、芸術家は須(すべか)らく不断の勉強が必要だと感じ入った。

そして、ある日、所要で石橋へ行っての帰途、岡本老を訪(と)うた。床の間の辺りは書き損じの紙が堆(うずたか)い山をなしていた。その中に、何画風の墨画で、波の遠近の立体感が墨の濃淡で実によく表現され、雄大で強力な波の線がいかにも大洋を彷彿とさせる作があった。それを手に持ち讃辞を漏らすと、「気に入ったのなら、いつか篆刻してもらったお礼に差し上げたい」と云って、署名をし、その一枚を渡してくれた。

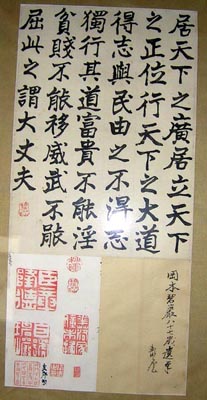

それとは別に書庫からもう一枚の作品を持ってくると、「これは親父(碧巌)の絶筆であるが君にやると、碧巌が好んで書いた大學の一節を併せ戴いてきた。これも、深い思い出である。

と、「自叙伝」のこの章は締め括られていた。

|